Электрогидравлическая трансмиссия что это

Гидравлическая трансмиссия — совокупность гидравлических устройств, позволяющих соединить источник механической энергии (двигатель) с исполнительными механизмами машины (колесами автомобиля, шпинделем станка и т.д.)

Гидротранмиссию также называют гидравлической передачей. Как правило в гидравлической трансмиссии происходит передача энергии посредством жидкости от насоса к гидромотору (турбине).

В зависимости от типа насоса и мотора (турбины) различают гидростатическую и гидродинамическую трансмиссии.

Гидростатическая трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия представляет собой объемный гидропривод.

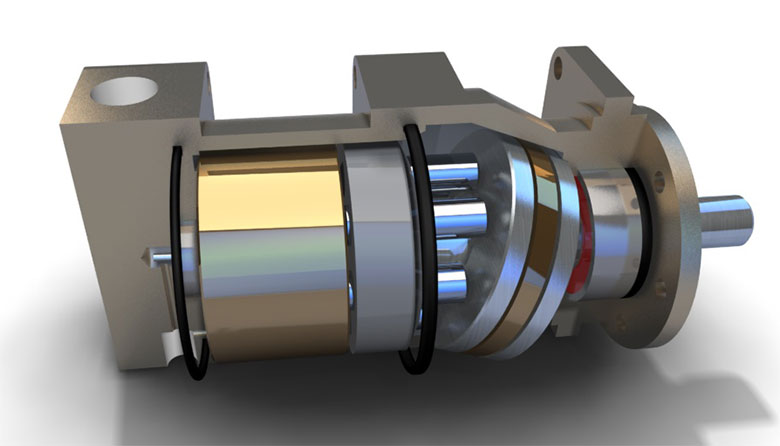

В представленном ролике в качестве выходного звена использован гидродвигатель поступательного движения. В гидростатической трансмиссии используется гидродвигатель вращательного движения, но принцип работы, по-прежнему остается основанным на законе гидравлического рычага. В гидростатическом приводе вращательного действия рабочая жидкость подается от насоса к мотору.

В зависимости от рабочих объемов гидромашин могут изменяться момент и частота вращения валов. Гидравлическая трансмиссия обладает всеми достоинствами гидравлического привода: высокой передаваемой мощностью, возможностью реализации больших передаточных чисел, осуществления бесступенчатого регулирования, возможностью передачи мощности на подвижные, перемещающиеся элементы машины.

Способы регулирования в гидростатической трансмиссии

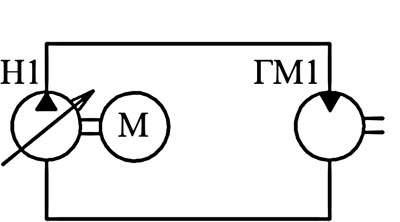

Регулирование скорости выходного вала в гидравлической трансмиссии может осуществлять путем изменения объема рабочего насоса (объемное регулирование), или с помощью установки дросселя либо регулятора расхода (параллельное и последовательное дроссельное регулирование). На рисунке показана гидротрансмиссия с объемным регулированием с замкнутым контуром.

Гидротрансмиссия с замкнутым контуром

Гидравлическая трансмиссия может быть реализована по замкнутому типу (закрытый контур), в этом случае в гидросистеме отсутствует гидравлический бак, соединенный с атмосферой.

В гидравлических системах замкнутого типа регулирование скорости вращения вала гидромотора может осуществляться путем изменения рабочего объема насоса. В качестве насос-моторов в гидростатической трансмиссии чаще всего используют аксиально-поршневые машины.

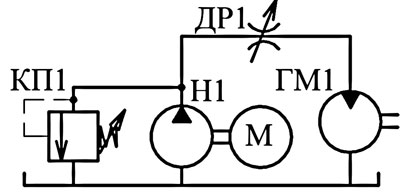

Гидротрансмиссия с открытым контуром

Открытой называют гидравлическую систему соединенную с баком, который сообщается с атмосферой, т.е. давление над свободной поверхностью рабочей жидкости в баке равно атмосферному. В гидротрасмиссиях отрытого типа возможно реализовать объемное, параллельное и последовательное дроссельное регулирование. На следующем рисунке показана гидростатическая трансмиссия с отрытым контуром.

Где используют гидростатические трансмиссии?

Гидростатические трансмиссии используют в машинах и механизмах где необходимо реализовать передачу больших мощностей, создать высокий момент на выходном валу, осуществлять бесступенчатое регулирование скорости.

Гидростатические трансмиссии широко применяются в мобильной, дорожно-строительной технике, экскаваторах бульдозерах, на железнодорожном транспорте — в тепловозах и путевых машинах.

Гидродинамическая трансмиссия

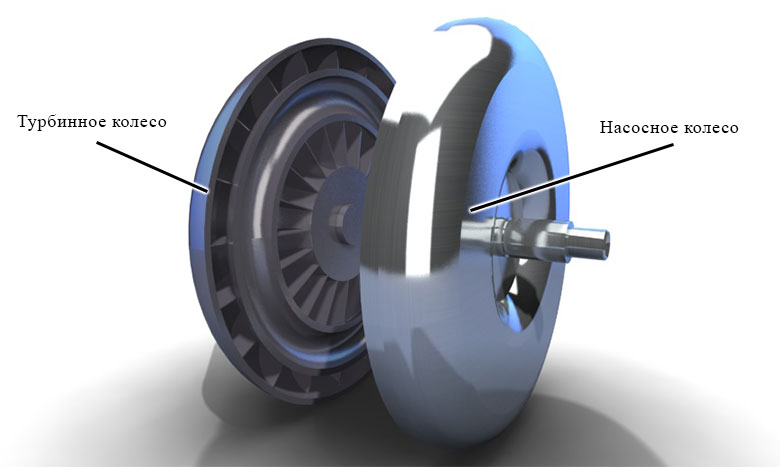

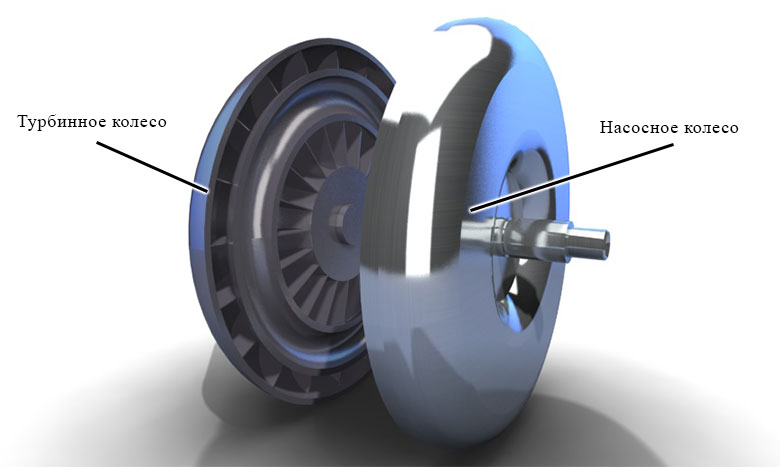

В гидродинамических трансмиссиях для передачи мощности используются динамические насосы и турбины. Рабочая жидкость в гидравлических трансмиссиях подается от динамического насоса к турбине. Чаще всего в гидродинамической трансмиссии используются лопастные насосное и турбинное колесо, расположенные непосредственно друг напротив друга, таким образом, что жидкость поступает от насосного колеса сразу к турбинному минуя трубопроводы. Такие устройства объединяющие насосное и турбинное колесо называются гидромуфтами и гидротрансформаторами, которые не смотря на некоторые похожие элементы в конструкции имеют ряд отличий.

Гидромуфта

Гидродинамическую передачу, состоящую из насосного и турбинного колеса, установленных в общем картере называют гидромуфтой. Момент на выходном валу гидравлической муфты равен моменту на входном валу, то есть гидромуфта не позволяет изменить вращающий момент. В гидравлической трансмиссии передача мощности может осуществляться через гидравлическую муфту, которая обеспечит плавность хода, плавное нарастание крутящего момента, снижение ударных нагрузок.

Гидротрансформатор

Гидродинамическая передача, в состав которой входят насосное, турбинное и реакторное колеса, размещенные в едином корпусе называется гидротрансформатором. Благодаря реактору, гидротрасформатор позволяет изменить вращающий момент на выходном валу.

Гидродинамическая передача в автоматической коробке передач

Самым известным примером применения гидравлической передачи является автоматическая коробка передач автомобиля, в которой может быть установлены гидромуфта или гидротрансформатор. По причине более высоко КПД гидротрансформатора (по сравнению с гидромуфтой), он устанавливается на большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач.

Электрогидравлическая система управления коробкой передач

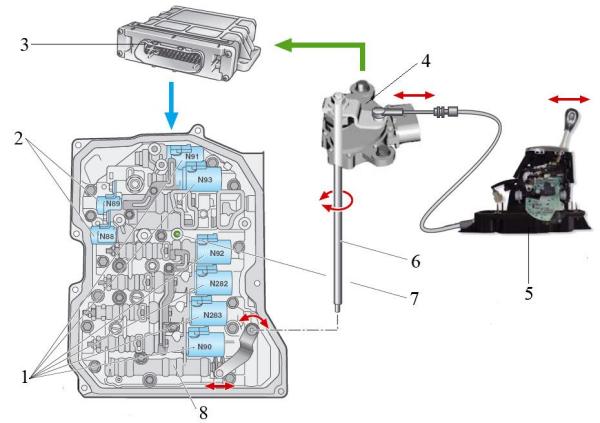

- электрогидравлического модуля

- электронного блока управления

- многофункционального датчика

- селектора

Муфты и тормоза (механизмы переключения передач) приводятся в действие гидроцилиндрами, управляемыми посредством золотников-распределителей и электромагнитных клапанов, размещенных в распределительном модуле. Электромагнитные клапаны включаются блоком управления коробкой передач и управляют механизмами переключения передач и муфтой блокировки гидротрансформатора. Они также регулируют давление рабочей жидкости (в главной магистрали, в контурах управления, в гидротрансформаторе и в системе смазки коробки передач).

Рис. Электрогидравлическая система управления автоматической коробкой передач:

1 – электромагнитные клапаны регулирующие давление; 2 - электромагнитные клапаны переключения передач; 3 – электронный блок управления автоматической коробкой передач; 4 – многофункциональный датчик; 5 – селектор; 6 – валик переключения передач; 7 – место подключения датчика рабочей жидкости; 8 – золотник-распределитель выбора диапазонов

В системе управления применяются электромагнитные клапаны двух типов:

- клапаны управления переключением передач, которые могут находиться только в двух состояниях (открыт или закрыт)

- регулирующие давление клапаны (с широтно-импульсной модуляцией электропитания)

Электромагнитные клапаны переключения передач относятся к двухпозиционным устройствам управления, которые могут быть только открытыми или только закрытыми. Через них жидкость ATF поступает под давлением к золотникам-распределителям, которые открывают или закрывают каналы подвода рабочей жидкости к исполнительным устройствам механизмов переключения передач. Регулирующие клапаны открываются в соответствии с проходящим через их обмотки током, изменяя давление рабочей жидкости в магистрали.

Многофункциональный датчик соединен с рычагом селектора посредством троса. Он вырабатывает электрические сигналы в соответствии с перемещениями рычага селектора и передает их на блок управления автоматической коробкой передач.

В датчике имеются шесть скользящих контактов, а именно:

- четыре контакта для определения позиции рычага селектора

- один контакт для разрешения пуска двигателя при положениях рычага селектора в позициях «P» и «N»

- один контакт для активизации выключателя ламп заднего хода

Для управления автоматическими коробками передач используются различные датчики. Основными из них являются:

- датчик частоты вращения на входе коробки передач

- датчик частоты вращения на выходе коробки передач

- датчик температуры рабочей жидкости

- датчик перехода на режим «Кикдаун». Посредством данного датчика производится временное повышение давления в управляющем контуре соответствующего клапана переключения передач, что приводит к увеличению значения скорости переключения на повышающую очередную передачу. Активация функционирования данного датчика происходит только при полностью выжатой педали газа

- датчик или микровыключатель системы Tiptronic

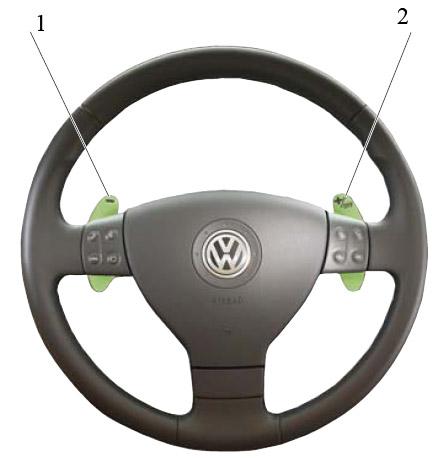

Система Tiptronic

Система Tiptronic служит для переключения передач от руки с помощью специальных лепестков, расположенных на рулевом колесе.

Рис. Расположение переключателей системы Tiptronic на рулевом колесе:

1 – переключение на низшую передачу; 2 – переключение на высшую передачу

Переключение на высшую передачу осуществляется нажатием лепестка (Tip + ) и переключение на низшую передачу нажатием лепестка (Tip – ). При воздействии на какой-либо из этих переключателей в процессе работы коробки передач в автоматическом режиме производится перевод ее в режим ручного управления Tiptronic. Вырабатываемые переключателями сигналы непосредственно направляются в блок управления автоматической коробкой передач. Эти переключатели действуют параллельно с рычагом селектора, находящимся в кулисе Tiptronic.

По истечении отсчитываемого таймером определенного промежутка времени после последнего использования переключателей коробка передач вновь переходит на режим автоматического переключения передач.

При управлении автоматической коробкой передач имеется несколько позиций рычага переключения.

В правом секторе рычаг может занимать четыре позиции:

- Р – режим парковки

- R – задний ход

- N – нейтральная передача

- D – движение в режиме автоматического переключения передач

- S – спортивный режим

При положении рычага в позиции D программа обеспечивает различные алгоритмы переключения в соответствии с сопротивлением движения, нагрузкой, положением педали акселератора, дорожной ситуацией. Алгоритмы управления соответствуют движению в различных условиях:

- движение с постоянной высокой скоростью

- городской режим движения

- горный режим движения

- режим буксировки

- движение на поворотах

При положении рычага получении сигнала в позиции S блок управления сдвигает режимы переключения всех передач в сторону большей частоты вращения коленчатого вала. В результате этого увеличивается интенсивность разгона автомобиля.

В автоматической коробке передач предусматриваются также режимы «кик даун», «фаст-офф» и «кик-фаст». При работе в режиме «кик даун» резко нажимают на педаль подачи топлива до упора, затем резко отпускают. При этом включается низшая передача, и при дальнейшем нажатии на педаль автомобиль разгоняется с максимальным ускорением. Когда будет достигнута нужная скорость опять включается высшая передача, например, четвертая после третьей. Режим «фаст-офф» при резком отпускании педали не дает коробке включить высшую передачу, а оставляет ту, на которой осуществлялся разгон, что позволяет интенсивно тормозить двигателем и легко держать дистанцию при движении с переменной скоростью. Режим «кик-фаст» определяет, нужно ли включать понижающую передачу, и дает соответствующую команду задолго до того, как будет достигнуто положение «кик-даун».

При перемещении рычага влево водитель переводит коробку передач в режим ручного переключения. Движением рычага вперед-назад – включение повышающей-понижающей передачи. Такое переключение передач принято называть секвентальным (последовательным). Электронный блок управления является адаптивным, он запоминает манеру вождения водителя и корректирует алгоритмы автоматического переключения передач. Благодаря расширенному обмену данными между системой управления KП и другими системами автомобиля, например, системой управления двигателем и системой стабилизации ESP, используются данные, которые позволяют определить моментальное состояние движения и характер вождения с большей точностью.

Функциональная структура программы переключения АКП

Функциональная структура программы переключения автоматической коробки передач подразделяется на три группы:

- определение характера вождения

- выбор программы переключения в зависимости от состояния движения

- выбор передач

Рис. Функциональная структура программы переключения автоматической коробки передач

12. Познавательно об АКП EGS6 (BVMP6)

Аббревиатура EGS® расшифровывается как Electronic Gear Shift (дословно — электронное переключение передач) или Electronic Gearbox System (в свободном переводе – коробка передач с электронной системой управления).

Процесс переключения передач в АКП EGS® может быть либо полностью автоматическим, либо, по желанию водителя, осуществляться вручную. Компьютер системы управления КПП имеет набор программ, позволяющий применять автоматическое адаптирование алгоритмов переключения (привыкание) АКП EGS® к манере управления водителя в данный момент времени. То есть, коробка передач EGS® является адаптивной.

Кроме этого, водитель может самостоятельно выбрать три варианта работы автоматики КПП:АКП EGS® – автоматизированная 6-ступенчатая коробка передач:

— полностью автоматический (комфортный / экономичный) при котором переключение передач осуществляется только автоматической системой управления;

— секвентальный, позволяющий переключать передачи вручную;

— автосеквентальный, используемый, например, для быстрого старта или быстрого набора скорости при обгоне, позволяя водителю, оставаясь в автоматическом режиме, пользоваться преимуществами ручного переключения передач подрулевыми переключателями-клавишами или джойстиком селектора.

Режим «Спорт» включается водителем принудительно кнопкой «S» на панели селектора АКП EGS®. Режим «Спорт» позволяет вести автомобиль в динамичном стиле, осуществляя мгновенное переключение передач при быстром наборе скорости, помощь при замедлении автомобиля торможением двигателем, и «удерживание» передачи при равномерном движении.

Путём многократного нажатия на подрулевые клавиши возможно осуществить переключение с пропуском одной или нескольких передач (например с 6-й сразу на 3-ю), но такие переключения осуществимы только в зоне допустимых оборотов двигателя. Если в течение примерно 9 секунд водитель не подтвердил необходимость удержания спортивного режима (переключений не происходит и/или кнопка «S» не была нажата), то АКП EGS® самостоятельно переключится в автоматический (комфортный/экономичный) режим.

При разработке программ для режима «Спорт» коробки передач EGS® был применён опыт использования АКП этого типа на гоночных прототипах Peugeot 908 HDi FAP, участвовавших в гонках «24 часа Ле-Мана».

Помощь при трогании на уклоне (или «противооткатный» эффект) реализуется посредством функции Hill Holder, осуществляемой системой динамической стабилизации движения ESP™ Bosch®, входящей в стандартную комплектацию Peugeot 308 с АКП EGS®. Благодаря функции Hill Holder, неприятное «откатывание» автомобиля назад, АКП EGS® – автоматизированная 6-ступенчатая коробка передач характерное для некоторых роботизированных КП, у Peugeot 308 c АКП EGS® невозможно.

«Раскачивание» и трогание со 2-й передачи. АКП EGS позволяет «раскачать» застрявший автомобиль перемещениями вперёд-назад с места при попеременных положениях селектора «R» и «А». В подобной ситуации начало движения может осуществляться при положении селектора «А» начиная не только с 1-й, но и со 2-й передачи. Кроме этого, чтобы снизить тяговое усилие колёс на ледяной или скользкой дороге, можно специально выбрать 2-ю передачу для трогания с места. Это облегчает работу ESP и процесс начала движения, поскольку не может произойти резкой потери сцепления шин с дорогой.

Функция «защита от поломки» позволяет избежать поломок коробки передач при ошибочных или некорректных действиях водителя. Например, если во время движения водитель перевёл джойстик в положение «задний ход», то передача заднего хода включится только после полной остановки автомобиля, при этом начнёт мигать символ «нога на педали тормоза» или «N», если автомобиль движется или отключен режим «Спорт», то функция «Launch-Control» может быть отключена.

Технические характеристики АКП EGS®:

Количество валов: 2 вала + 1 вал передачи заднего хода.

Количество передач: 6 передач переднего хода и 1 передача заднего хода.

Сцепление: Однодисковое сухое с саморегулирующимся зазором

Привод сцепления: Электро-гидравлический

Трансмиссионное масло: Total Transmission BV 75W-80

Скорость переключения ( комфортный / экономичный режим): 1.2 – 0.65 с

Скорость переключения ( режим «Спорт»): около 0.35 с

Масса: 47 — 54 кг (в зависимости от типа двигателя)

Благодаря применению новой электрогидравлической системы управления, переключение со ступени на ступень у АКП EGS® занимает всего 1.20 — 0.65 секунды в комфортном/экономичном режиме и около 0.35 секунды в режиме «Спорт»! Для сравнения – процесс переключения передач у «сверхбыстродействующей» АКП DSG® занимает около 0.2 секунды.

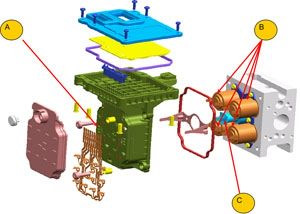

А – Компьютер системы управления

B – Электромагнитные клапаны

С – Датчик давления

Благодаря чему удалось обеспечить высокую скорость переключения передач у АКП EGS®:

— максимальное облегчение вращающихся деталей;

— точный, эффективный и «скорострельный» механизм переключения передач;

— применение быстродействующих синхронизаторов BorgWarner;

— быстродействующая и эффективная электрогидравлическая система управления;

— возможность реализации в режиме «Спорт» кратковременного «кросс-эффекта». Под этим эффектом подразумевается кратковременный процесс, когда синхронизатор выключаемой передачи уже вышел из зацепления, но его фрикционные кольца посредством трения ещё передают небольшой крутящий момент, а синхронизатор включаемой передачи ещё не вошёл в зацепление, но благодаря трению конических поверхностей его колец крутящий момент уже начал передаваться в трансмиссию. Этот эффект обеспечивается конструкцией синхронизаторов BorgWarner с тремя фрикционными кольцами.

Ранее, у коробок передач «2-Tronic» (роботизированная КПП на базе обычной МКПП), этот эффект невозможно было реализовать из-за ограниченных возможностей их систем управления. Однако конструкция АКП EGS® изначально подразумевала использование этого эффекта, как на уровне механики, так и благодаря интегрированной электрогидравлической системе управления, позволившей обеспечить точность взаимной связи процесса переключения передач со степенью проскальзывания муфты сцепления. Т.е. АКП EGS® проектировалась с нуля как по механической части, так и электрической.

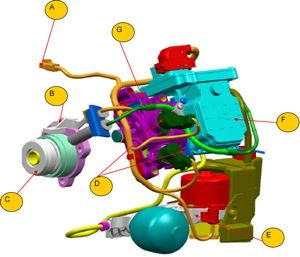

А – Датчик частоты вращения первичного вала

B – Датчик положения выжимного подшипника

муфты сцепления

С – Механизм выжима сцепления

D – Датчики положения механизма выбора

передач

E – Электронасос

F – Компьютер системы управления

G – Электрогидравлический механизм

переключения передач

Основные преимущества и ценные свойства новой АКП EGS®:

— мягкий и согласованный процесс переключения передач в комфортном/экономичном режиме, не уступающий автоматическим КПП;

— выраженная спортивная динамика переключений, особенно при включенном режиме «Спорт»;

— максимально кратковременные разрывы потока мощности или их полное отсутствие;

— возможность управления переключением передач подрулевыми клавишами-переключателями;

— «противооткатная» система Hill Holder для облегчения трогания на подъёме включена в стандартную комплектацию;

— выгодная цена, особенно по сравнению с автоматическими КПП и DSG®;

— уменьшенные показатели расхода топлива, особенно по сравнению с автоматическими КПП;

— уменьшенная масса в сравнении с автоматическими КПП и DSG®;

— высокий КПД, соизмеримый с КПД механических коробок передач;

— эффективная, относительно простая и надёжная электрогидравлическая система управления.

Полный источник (у себя в записи сделал некоторые выдержки и большой статьи): ссылка

===

Рекомендованное масло в КПП: 201278 TOTAL 75w80 GL4, 1+1л (я залил Elf Tranelf NFP 75w80 — 213974. Мне очень понравилось)

Рекомендованное масло в механизм робота (бачок): 15081619 PETRONAS Tutela, 1л (Некоторые льют Total LDS — 166224. Очень хвалят, особенно в холодную погоду, оно по характеристикам совершеннее чем Тутела и тоже для гидравлического привода.)

=====

Интересное видео появилось от АвтоСтронга про наш робот:

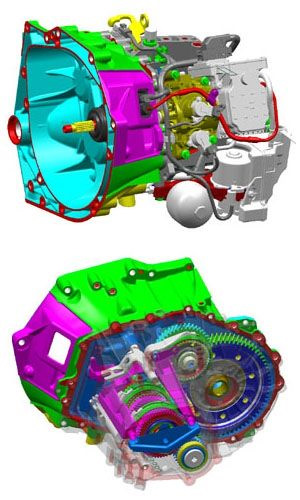

Устройство и принцип работы гидромеханической коробки передач

Гидромеханическая коробка передач (ГМП) — это трансмиссия высокой проходимости с автоматическим управлением. ГМП поддерживает необходимую скорость автомобиля в разных режимах движения, упрощая процесс вождения. Подобные коробки используют в легковых автомобилях, грузовиках, автобусах, в тяжёлой технике мощностью до 1000 л. с. Гидромеханические коробки передач производят компании ZF, Borg Warner, Aisin, Mercedes-Benz, Voith, Honda, Allison, Caterpillar, Komatsu, БелАЗ и др.

- Роль АКПП с гидромеханическим управлением

- Функции гидротрансформатора

- Конструкция гидромеханики

- Как работает вальная кпп

- Как работает планетарная кпп

- Электронная часть гидромеханической акпп

- Сильные и слабые стороны гидромеханики

- Перспективы использования гидромеханической коробки передач

- Заключение

Роль АКПП с гидромеханическим управлением

Что будет, если двигатель соединить напрямую с колёсами: машина лениво начнёт движение и поедет с максимальной скоростью 20 км/ч. По законам физики сила, которую должны преодолеть колёса равна F=ma+Fтр , где m — масса автомобиля, Fтр — сила трения с поверхностью земли. Двигатель достигнет максимальной мощности при оборотах 5000 — 6000 об/мин, но в таком режиме работы ресурс агрегата быстро иссякнет.

Чтобы мгновенно стартовать после нажатия педали газа, и защитить двигатель от перегрузки, в машине установлена трансмиссия. Она также способна изменять крутящий момент, ускоряя или замедляя автомобиль. Этот узел трансмиссии называется коробка переключения передач — КПП.

По типу переключения скоростей различают механические и автоматические КПП:

- механикой полностью управляет водитель, выжимая педаль сцепления и переводя рычаг для изменения скорости;

- в автоматах работает гидромеханическая передача с минимальным участием водителя.

Гидромеханическое управление облегчает и упрощает работу водителя, снимая часть «обязанностей». Плавность и бесшумность АКПП повышает комфорт вождения при трогании и разгоне. Также ГМП защищает двигатель и коробку от динамических нагрузок, которые может создать водитель, постоянно «выжимая» газ.

Основные элементы гидромеханической коробки передач:

- гидротрансформатор;

- масляный насос;

- коробка передач;

- система управления.

Функции гидротрансформатора

Гидромеханическая коробка передач работает за счёт движения жидкости, которую качает масляный насос. Главный «потребитель» масла — гидротрансформатор (ГДТ). ГДТ преобразует и передаёт крутящий момент от коленчатого вала в трансмиссию через работу жидкости.

Конструктивно ГДТ представляет собой набор лопастных колёс, «запертых» в герметичной камере в форме бублика:

- насосное колесо приварено к чаше корпуса и соединено с коленвалом;

- турбина через ступицу насажена на вал трансмиссии, и механически не связана с насосным колесом;

- реакторное колесо установлено между турбиной и насосом. Предназначено для усиления крутящего момента.

Гидромеханическая коробка передач начинает работать с запуском двигателя: включается масляный насос и насосное колесо. На лопасти колеса попадает жидкость и раскручивается вокруг оси ГДТ. Под действием центробежной силы масло отбрасывается на лопасти турбины, проходит через реактор и возвращается к насосному колесу. Под давлением потока лопатки турбины начинают вращаться, передавая крутящий момент по валу в коробку передач.

Чем выше обороты двигателя, тем быстрее вращаются колёса ГДТ, а крутящий момент снижается. Без реактора «бублик» работал бы только в режиме гидромуфты, передавая вращение без трансформирования. В момент, когда скорости насоса и турбины выравниваются, реактор начинает свободно вращаться, усиливая давление жидкости, попадающей на лопасти насоса.

Большая часть энергии двигателя уходит на перемещение и нагрев масла в ГДТ. В результате снижается общий КПД, и растёт расход топлива. Для устранения этого недостатка в «бублик» устанавливают муфту блокировки с фрикционной накладкой. При включении муфты двигатель и трансмиссия жёстко сцепляются, и передача момента происходит без потерь.

Передаточное число гидротрансформатора достигает максимально 2,5 — 3, что не достаточно для устойчивой работы двигателя в разных режимах движения машины. Нет возможности включить задний ход, поскольку колёса ГДТ вращаются только в одном направлении. Для компенсации этих недостатков гидромеханическая коробка передач оснащена дополнительным узлом.

Конструкция гидромеханики

В ГМП применяют простые ступенчатые или планетарные механизмы с электронным управлением. Принцип работы гидромеханической коробки передач в обоих вариантах заключается в изменении скорости вращения выходного вала за счёт различных передаточных чисел зубчатых передач.

Как работает вальная кпп

Устройство гидромеханической коробки передач вального типа похоже на механическую КПП. Преобразование крутящего момента происходит ступенчато через включение и отключение зубчатых передач, расположенных на параллельных валах. Количество и размер шестерённых пар соответствует определённому передаточному числу.

Первичный, входной вал, получает крутящий момент от гидротрансформатора. Через пару постоянно сцепленных шестерней мощность передаётся на вторичный вал, а затем на колёса. Для получения прямой передачи, в конструкцию добавляют промежуточный вал, а первичный и вторичный валы располагают на одной оси.

Для расширения диапазона скоростей применяются многовальные конструкции с 4 и более валами. Работа коробки при этом усложняется, увеличиваются габариты и масса. Подобные ГМП встречаются на грузовиках-тягачах.

Зубчатыми передачами управляют фрикционные многодисковые муфты. Муфта становится тормозом, когда соединяется с корпусом ГМП. Для включения блокировки масляный насос подает гидравлическое давление на фрикционы. Благодаря фрикционам скорость переключается плавно, а использование гидропривода ускоряет торможение.

Гидромеханические коробки передач вального типа плохо справляются с растущей тягой от повышения грузоподъёмности транспорта, с ужесточением требований по топливной экономичности. Рост параметров значительно увеличивает массу и габариты конструкции. По этим причинам вальные КПП заменяют на планетарные передачи.

Как работает планетарная кпп

Инженеры предпочитают устанавливать в гидромеханическую КПП планетарный механизм вместо ступенчатой конструкции по следующим причинам:

- компактные размеры;

- плавная и быстра работа;

- нет разрыва в передаче мощности при переключении передач;

- большое количество передаточных чисел за счёт использования многорядных конструкций.

Простая планетарная передача состоит из центральных шестерней: с внутренними зубьями — короны, с внешними зубьями — солнца. Между ними обкатываются зубчатые колёса сателлиты, оси которых закреплены на раме-водиле. В зависимости от конструкции водило соединено с выходным валом или коронной шестерней.

Устройство планетарной коробки определяет её принцип действия. Чтобы изменить крутящий момент гидротрансформатора, один из элементов планетарной передачи вращают, а другой элемент затормаживают. Третий элемент становится ведомым, а его скорость определяется числом зубьев всех шестерней.

Для получения прямой передачи водило и солнечную шестерню жёстко соединяют. Корона не может проворачиваться относительно закреплённой системы, поэтому механизм вращается как единый узел. Передаточное число в этом случае равно 1.

Чтобы получить задний ход, центральные шестерни вращают в одну сторону. Для этого останавливают сателлиты, блокируя водило.

В качестве тормозов планетарной коробки передач используют тормозные ленты или фрикционные диски. Блокировочные элементы работают в автоматическом режиме по сигналу электроники.

Электронная часть гидромеханической акпп

В гидромеханическом автомате отсутствует сцепление, поэтому каждая ступень коробки снабжена элементом переключения. Работу элементов контролирует электронный блок ЭБУ, связанный с блоком управления двигателем. Во время переключения передач автоматически регулируется частота вращения мотора, что помогает достичь оптимальных рабочих характеристик агрегата.

Система электронного управления гидромеханической коробки передач разбита на подсистемы:

- измерительную — для сбора параметров с датчиков давления, температуры и т.д.;

- функциональную — для управления маслонасосом, регуляторами давления и т.д.;

- управляющую — для выдачи сигнальных импульсов.

Для автоматизации управления помимо ЭБУ в систему входят электроклапаны, датчики, усилители, регуляторы, корректирующие элементы и т.д. Электроклапаны — соленоиды, расположены в гидроблоке, и по сигналу ЭБУ открывают канал гидроплиты для прохода жидкости к фрикционам, гидротрансформатору и другим узлам.

В зависимости от положения селектора ЭБУ действует по программному алгоритму, заложенному в память:

- при плавном разгоне дроссельная заслонка двигателя открывается медленно. Компьютер отслеживает степень открытия заслонки и посылает импульсы узлам гидромеханической коробки передач для увеличения скорости. При достижении первой передачи (20 км/ч), коробка переходит на вторую скорость. Такой режим движения называется «экономичным»;

- при агрессивном разгоне ЭБУ работает в «спортивном» режиме. Каждая последующая передача включаются после того, как двигатель максимально раскрутится. Если водитель отпустит педаль газа, обороты упадут не сразу. В этом режиме мотор развивает максимальную мощность, увеличивается расход топлива и снижается ресурс АКПП.

Управление автоматической коробкой передач

Управление автоматической коробкой передач осуществляет электрогидравлическая система. Под термином «электрогидравлическая» следует понимать, что непосредственное управление процессом переключения передач и блокировки гидротрансформатора осуществляет гидравлическая система, а регулирование потоков рабочей жидкости – электронная система.

Электроника в управлении АКПП позволяет добиться высокой скорости переключения передач, плавности работы, экономии топлива. Помимо этого электронная система управления предоставляет возможность использовать одну коробку передач с разными двигателями и на разных автомобилях только за счет перепрограммирования блока управления.

Электронная система управления автоматической коробкой передач включает входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. К входным датчикам относятся: датчик положения рычага селектора, датчик частоты вращения на входе коробки передач, датчик частоты вращения на выходе коробки передач, датчик температуры рабочей жидкости, датчик режима Tiptronic, датчик режима «кик-даун».

Датчик положения рычага селектора (другое название – многофункциональный датчик) учитывает положение рычага селектора коробки передач, в соответствии с которым блок управления активизирует соответствующие программы.

Информация от датчика частоты вращения на входе коробки передач используется при переключении передач и блокировке гидротрансформатора. Датчик частоты вращения на выходе коробки передач выдает параметр, по которому производится переключение передач.

Датчик температуры рабочей жидкости используется для регулирования давления рабочей жидкости, а также защиты системы от перегрева. Датчик режима Tiptronic представляет собой микропереключатель, по сигналам которого происходит переключение передачи на высшую или низшую ступень. Датчик режима «кик-дайн» устанавливается на педали газа и запускает программу резкого ускорения автомобиля.

На основе поступающих сигналов от датчиков электронный блок управления определяет логику переключения передач в соответствии с заложенной программой. Блок управления взаимодействует с другими электронными системами автомобиля: управления двигателем, антиблокировочной системой тормозов ( курсовой устойчивости), рулевым управлением, климат-контролем.

Блок управления АКПП в работе использует сигналы ряда датчиков системы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, положения педали акселератора. Кроме этого, блок управления двигателем при необходимости уменьшает крутящий момент при переключении передач.

На основании сигналов датчиков частоты вращения колес, входящих в состав системы ABS (ESP), распознаются различные условия движения (поворот, спуск, пробуксовка). В управлении автоматической коробкой передач могут использоваться показания датчика угла поворота рулевого колеса.

Блок управления реализует управленческие функции с помощью исполнительных устройств – электромагнитных клапанов в гидравлическом блоке, а также электромагнита блокировки рычага селектора.

Для управления потоками рабочей жидкости используются двухпозиционные клапаны (открыто/закрыто) и клапаны с широтно-импульсной модуляцией (имеют переменное проходное отверстие). С помощью регулируемых потоков жидкости производится блокировка муфт, тормозов и включение конкретной передачи, а также блокировка муфты гидротрансформатора.

Рычаг селектора от несанкционированного включения блокируется электромагнитом. Снятие с блокировки возможно только при нажатой педали тормоза.

Принцип работы системы управления

Управление автоматической коробкой передач основано на определении оптимального момента переключения передач. Момент переключения рассчитывается на основе большого количества данных (параметров) по принципу нечеткой логики, допускающему намеренную неопределенность в выборе решения.

На современных автоматических коробках реализована адаптивная (другое название – динамическая) программа управления, в которой процесс выбора и переключения передач адаптирован к конкретным потребностям водителя и текущей дорожной ситуации.

Адаптация коробки передач к стилю вождения конкретного человека производится путем оценки характера разгона (интенсивности нажатия педали газа) и характера торможения (интенсивности нажатия педали тормоза). По результатам оценки запускается соответствующий алгоритм управления.

В адаптивной программе управления автоматической коробкой передач учитываются следующие условия движения: уклон, поворот, движение с прицепом, движение по зимней дороге, ускорение, городской режим движения.

Движение под уклон распознается по ускорению автомобиля и отпущенной педали газа. Система управления блокирует переключение коробки на высшую передачу, что позволяет использовать торможение двигателем. При нажатии на педаль тормоза происходит переключение на одну передачу вниз, что оказывает дополнительную помощь при торможении.

Движение в повороте определяется по разнице угловых скоростей левого и правого колес. Программа управления блокирует переключение на высшую передачу. Автомобиль в повороте движется на пониженной передаче, чем достигается курсовая устойчивость и обеспечивается лучшее ускорение при выходе из поворота.

Движение с прицепом оценивается по увеличенному тяговому усилию. Для обеспечения равномерности движения с прицепом программа избегает частых переключений передач. Адаптация к зимним условиям движения достигается за счет трогания со 2-й передачи и раннего переключения на повышенную передачу, что позволяет избежать пробуксовки.

В условиях городского режима движения, характеризующегося частыми остановками и троганиями с места, адаптивное управление предусматривает начало движения автомобиля со 2-й передачи. Тем самым, снижается расход топлива и достигается комфорт движения.

Резкое ускорение автомобиля требуется для совершения обгона, завершения опасного маневра, да и просто для динамичной езды. Потребность в режиме «кик-даун» распознается по интенсивности нажатия педали газа. При этом блок управления смещает момент переключения передач вверх, при движении на повышенной передаче принудительно включается низшая передача, переключение на высшую передачу производится только при достижении максимальной частоты вращения.

Программа адаптивного управления производит коррекцию физического износа в муфтах и тормозах, что позволяет сохранить неизменное качество переключения передач в течение всего срока службы коробки.

На некоторых автоматических коробках передач предусмотрен спортивный режим работы, который обеспечивает максимальное использование мощности двигателя. Режим обеспечивает лучшую разгонную динамику за счет более позднего переключения передач.

Что такое трансмиссия

Трансмиссия является одной из автомобильных систем, имеющих в своём составе различные узлы и детали. Их основная задача — передавать усилие от мотора на ведущий мост. Однако это лишь поверхностное представление о трансмиссии современного автомобиля, на самом деле она требует более подробного изучения.

Внимание. Система трансмиссии не только передаёт крутящий момент (КМ) от двигателя к колёсам машины, но и влияет на направление вращения и частоту, контролирует распределение усилия между осями.

Типы трансмиссий

На сегодняшний день в автомобильной промышленности нашли применение 4 типа трансмиссий.

Механическая коробка передач

Самой известной и старейшей является МКПП или механическая коробка передач. В этой трансмиссии вращение передаётся посредством работы шестерёнок, управление над которыми водитель осуществляет вручную.

Сильные стороны МКПП — довольно высокий КПД, хорошая экономия горючего, простота конструкции и надёжность, недорогое обслуживание. Что касается недостатков, то это низкий комфорт управления — современному автолюбителю не по душе каждый раз «дёргать» за ручку. Сегодня это неудобно, учитывая степень загруженности городских дорог и большое количество светофоров.

Несмотря на техническую архаичность, МКПП пока остаётся лидером среди остальных типов трансмиссий, устанавливаемых на автомобили в наши дни. Эксперты объясняют такой расклад низким бюджетом производства механических коробок передач.

Принцип работы «механики» осуществляется в паре со сцеплением. Узел позволяет временно разъединять силовой агрегат от трансмиссии, что даёт возможность быстро переключать передачи без ущерба для коробки и двигателя. Регулируется сцепление водителем из салона, путём нажатия ногой на педаль.

МКПП состоит из шестерёнок и осей валов. Сегодня большей частью применяются шестерни с косым зубом. Они менее шумные и прочные, отличаются максимальным сроком службы. Отдельного внимания заслуживают синхронизаторы, позволяющие обходиться без двойного выжима.

Роботизированная трансмиссия

«Робот» или роботизированная трансмиссия отличается от «механики» способом управления — здесь контролирует электроника, а не водитель. Хотя «робот» способен работать и в режиме полуавтоматическом, когда автомобилист сам переключает ступени, используя селектор или рулевые лепестки.

Плюсом роботизированной коробки можно смело назвать комфортность управления — нет необходимости каждый раз тянуть за рычаг. Что касается минуса, то основным является задержка при переключении, наблюдаемая многими владельцами автомобиля. Известны и другие недостатки — отсутствие плавности хода и резкие рывки.

Интересно. Озабоченные большим количеством недостатков роботизированной коробки передач, современные инженеры придумали эффективный выход из ситуации. В наши дни «робот» синхронизируют с 2 сцеплениями, что позволяет быстрее переключать ступени. Такой вариант называется селективной КПП.

Автоматическая коробка передач

«Автомат» или автоматизированная коробка передач — по популярности на втором месте после МКПП. Является сложной трансмиссией, состоящей из множества элементов, включая датчики. АКПП работает не со сцеплением, а с гидротрансформатором.

Принцип работы «автомата» схож с «роботом» тем, что переключение ступеней возможно как вручную, так и без помощи водителя. Однако АКПП не имеет характерного недостатка роботизированной коробки передач — резких рывков при переключении скоростей.

Недостатком АКПП по праву названа дороговизна. Её однозначно нельзя назвать и экономичной для автовладельца — расходует много масла. Это наряду с тем, что ремонт «автомата» обходится в большую сумму.

Различают 2 типа АКПП: с гидравликой и электроникой.

- Гидроавтомат считается самой простой коробкой, работающей в паре с турбинами рабочей жидкости.

- Электронная АКПП — модернизированный вариант гидроавтомата, позволяющий выбирать режимы Sport, Econom и Winter.

Бесступенчатая трансмиссия

Вариатор — это коробка, не имеющая ступеней переключения. Она так и называется — бесступенчатая КПП. Передача КМ в такой трансмиссии осуществляется цепью или ремнём, а передаточное соотношение регулируется шкивом.

Основные достоинства вариатора: увеличение ресурса автомотора, плавность хода и полное отсутствие рывков при передвижении. Что касается недостатков, то это медленный разгон и дорогое обслуживание.

Агрегаты трансмиссии автомобиля

Трансмиссию иначе можно назвать совокупностью определённых механизмов и агрегатов. Помимо КПП, в их число входят: сцепление, главная передача, дифференциал и кардан.

Диск сцепления

Путём воздействия на сцепление при остановке машины водителю не приходится глушить двигатель — включается нейтральная скорость, и коробка отсоединяется от мотора. В процессе езды сцепление вновь совмещает вращающийся двигатель и коробку.

Основная задача сцепления — соединять и отсоединять КПП с двигателем, делая это как можно плавнее. Размещается узел между силовой установкой и коробкой передач.

В трансмиссии автомобиля сцепление играет роль проводника. Именно оно передаёт усиление с объекта на объект. Управляет механизмом водитель, сидящий за рулём машины. Посредством педали он воздействует на привод, соответственно, осуществляется передача усилия.

Различают 3 типа привода, хотя в автомобилестроении чаще применяются лишь два: механический и гидравлический. Электрогидравлический привод такое распространение не получил.

Сцепление состоит из ряда функциональных элементов:

- дисков, тесно взаимосвязанных между собою;

- маховика, соединённого с корзиной — относится к самым прочным элементам, выдерживающим большие нагрузки;

- вилки выключения, разжимающей диски при нажатии педали;

- первичного вала коробки, на который передаётся КМ.

Принято различать «сухое» и «мокрое» сцепление.

- Первый тип осуществляет передачу усилия напрямую между диском мотора и КПП, благодаря силам трения. Он часто устанавливается на внедорожники, оснащённые полным приводом.

- «Мокрое» сцепление — использует гидротрансформаторное масло. Жидкость находится между обоими дисками. Такой вариант более надёжен, но стоит дороже обычного сцепления.

Главная передача

Это устройство предназначается для передачи КМ непосредственно к ведущему мосту. Состоит узел из полуоси, ведомой и ведущей шестерней, полуосевых шестерней и шестерней-сателлитов.

Основная задача главной передачи — увеличивать КМ силового агрегата и уменьшать частоту вращения ведущих колёс. На переднеприводных автомобилях этот узел расположен в КПП рядом с дифференциалом, а на заднеприводных — в картере моста.

Принято различать одинарную передачу и двойную, часто встречающуюся на грузовиках с увеличенным передаточным числом.

Дифференциал

Предназначен для передачи, изменения и распределения КМ. Один из конструктивных элементов трансмиссии. В зависимости от привода автомобиля располагается:

- в картере — задний привод;

- в КПП — передний привод;

- в раздатке — полный привод.

Конструктивная особенность дифференциала заключается в наличии планетарного редуктора. А в зависимости от зубчатой передачи, принято различать:

- конический дифференциал, используемый в качестве межколёсного;

- цилиндрический, который ставится между осями автомобилей с полным приводом;

- червячный — универсальный вариант, используемый и между колёсами, и между осями.

Дифференциал состоит из:

- корпуса или чашки, воспринимающей КМ от главной передачи;

- ведомой шестерни, жёстко зафиксированной на корпусе;

- осей с вращающимися сателлитами;

- шестерёнок.

Карданная передача

Кардан состоит из валов, промежуточной опоры, шарниров и шлицов, муфты.

- Задний вал кардана наделён 2 шарнирами, позволяющими плавно передавать КМ от КПП к главной передаче при езде автомобиля по кочкам.

- Шарниры с крестовинами дают возможность передачи КМ под углом.

- Шлицы предназначены гасить колебания автомобильного кузова.

Кардан — это один из важнейших узлов. Если передача бывает неправильно отрегулирована, возникают сложности в работе трансмиссии: неприятный шум, вибрационные колебания и другие неисправности.

Назначение трансмиссии автомобиля

Тем самым, назначение трансмиссии — связывать двигатель с ведущим мостом автомобиля, передавать КМ и перераспределять его между колёсами, а также изменять и направлять вращение.

Внимание. Благодаря работе трансмиссии мощность ДВС трансформируется в полезный вращательный момент. Автомобиль легко стартует с места, и едет дальше с определённо заданной скоростью.

Основные симптомы неисправности трансмиссии:

- западание или заедание педали муфты;

- появление шума в области сцепления;

- наличие рывков при старте;

- пробуксовка автомобиля;

- утечка трансмиссионной жидкости.

Чтобы трансмиссия максимально эффективно выполняла свои функции, рекомендуется регулярно её обслуживать, своевременно выявлять и устранять неисправности.

Читайте также:

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Машины с гидростатической трансмиссией. Гидростатическая трансмиссия машин. Строительные машины и оборудование, справочник

В течение первый двух десятилетий существования автомобильной промышленности был предложен ряд гидропередач, в которых жидкость под давлением, создаваемым насосом, приводимым в действие двигателем, протекает через гидромотор. В результате перемещения под действием жидкости рабочих органов гидромотора к его валу подводится мощность. Жидкость, конечно, несет некоторый запас кинетической энергии, однако, поскольку она выходит из гидромотора с той же скоростью, с которой и входит в него, то величина кинетической энергии не изменяется и, следовательно, не принимает участия в передаче мощности.

Несколько позднее появился другой тип гидропередачи, в которой в одном картере размещаются оба вращающихся элемента — и колесо насоса, приводящее в движение жидкость, и турбина, в лопатки которой ударяется движущаяся жидкость. В таких передачах жидкость выходит из каналов между лопатками ведомого элемента с гораздо меньшей абсолютной скоростью, чем входит в них, и мощность передается через жидкость в форме кинетической энергии.

Таким образом, следует различать два типа гидропередач: гидростатические или объемные передачи, в которых энергия передается давлением жидкости, действующим на движущиеся поршни или лопасти, и гидродинамические передачи, в которых энергия передается за счет увеличения абсолютной скорости жидкости в колесе насоса и уменьшения абсолютной скорости в турбине

Передача движения или мощности с помощью давления жидкости с большим успехом используется в ряде областей. Примером успешного применения подобных передач являются гидравлические системы современных станков. Другими примерами являются гидроприводы рулевых механизмов судов и управления орудийными башнями боевых короблей. С точки зрения применения на автомобилях наиболее выгодным свойством гидростатической передачи является возможность бесступенчатого изменения передаточного отношения. Для этого только необходим насос, в котором объем, описываемый поршнями за один оборот вала, может плавно изменяться во время работы. Другим преимуществом гидростатической передачи является простота получения заднего хода. В большинстве конструкций перемещение органа управления дальше положения, соответствующего нулевой скорости, и передаточного отношения, равного бесконечности, вызывает вращение в обратном направлении с постепенно нарастающей скоростью.

Использование масла в качестве рабочей“жидкости. В переводе термин «гидравлический» означает использование воды в качестве рабочей жидкости. Однако на практике, употребляя этот термин, обычно подразумевают применение любой жидкости для передачи движения или мощности. В гидравлических трансмиссиях всех типов используются минеральные масла, так как они защищают механизм от коррозии и одновременно обеспечивают его смазку. Обычно применяют маловязкие масла, так как внутренние потери возрастают с повышением вязкости. Однако чем меньше вязкость, тем труднее предотвратить утечку рабочей жидкости.

Применение гидростатических передач на автомобилях никогда не выходило из стадии эксперимента. Однако были достигнуты некоторые успехи в области использования этих передач на железнодорожном транспорте. На выставке транспортных средств в германском городе Седдин, состоявшейся в середине 20-х годов, на семи из восьми демонстрировавшихся маневровых тепловозов были установлены гидропередачи. Эти передачи очень удобны в управлении. Поскольку они позволяют получать любое передаточное отношение, то двигатель может всегда работать с тем числом оборотов в минуту, которому соответствует наиболее высокий к. п. д.

Одним из серьезных недостатков, препятствующих использованию гидростатических передач на автомобилях, является зависимость их к. п. д. от скорости. В литературе опубликованы данные, согласно которым максимальный к. п. д. подобных передач достигает 80%, что вполне приемлемо. Однако необходимо иметь в виду, что максимальный к. п. д. всегда достигается при низких рабочих скоростях.

Зависимость к. п. д. от скорости. В гидростатических передачах происходит турбулентное протекание жидкости, а при турбулентном движении потери (выделение тепла) прямо пропорциональны третьей степени скорости, в то время как передаваемая гидростатической передачей мощность изменяется прямо пропорционально скорости потока. Поэтому при повышении скорости потока к. п. д. быстро падает. Большинство известных данных о к. п. д. гидростатических передач относится к скорости вращения, значительно меньшей 1000 об/мин (обычно 500-700 об/мин); если же использовать подобные передачи для работы с двигателем, нормальная скорость вращения коленчатого вала которого составляет свыше 2000 об/мин, то к. п. д. будет недопустимо низким. Конечно, между двигателем и насосом гидростатической передачи можно установить шестеренчатый редуктор. Однако от этого передача усложнилась бы еще на один агрегат, а тихоходные насос и гидромотор оказались бы излишне тяжелыми. Другим недостатком является использование в гидростатических передачах высоких давлений, доходящих до 140 кг!см2, при которых, естественно, весьма трудно предотвратить утечку рабочей жидкости. Более того, все детали, подвергающиеся воздействию таких давлений, должны быть очень прочными

Гидростатические передачи не получили распространения в автомобилях отнюдь не потому, что им недостаточно уделяли внимания. Целый ряд американских и европейских фирм, располагавших достаточными техническими и денежными средствами, занимались созданием гидростатических передач, в большинстве случаев имея в виду использовать этй передачи на автомобилях. Однако, насколько известно автору, грузовые автомобили с гидростатическими передачами так и не поступили в производство. В тех случаях, когда фирмы выпускали гидростатические передачи в течение некоторого времени, они находили им сбыт в других отраслях машиностроения, где высокие скорости вращения и низкий вес не являются обязательными условиями применения. Было предложено несколько остроумных конструкций гидростатических трансмиссий, две из которых описаны ниже.

Передача Мэнли. Одной из первых автомобильных гидростатических передач, созданных в США , является передача Мэнли. Она была изобретена Чарльзом Мэнли, сотрудником пионера воздухоплавания Ланглея и председателем Общества американских автомобильных инженеров. Передача состояла из пятицилиндрового радиального поршневого насоса с переменным ходом поршней и пятицилиндрового радиального поршневого гидромотора с постоянным ходом поршней; насос соединялся с гидромотором двумя трубопроводами. При изменении направления вращения нагнетательный трубопровод становился отсасывающим, и наоборот; при уменьшении хода поршня насоса до нуля гидромотор выполнял роль тормоза. Для предотвращения повреждения механизма от чрезмерного давления применялся предохранительный клапан, открывавшийся при давлении 140 кг/см2.

Продольный разрез передачи Мэнли представлен на рис. 1. Насос и гидромотор были расположены соосно рядом друг с другом, образуя единый компактный агрегат. Слева дан разрез одного из цилиндров насоса. Зазор между поршнем и цилиндром был очень невелик, и поршни не имели уплотнительных колец. Нижние головки шатунов не охватывали кривошип, а имели форму секторов и Удерживались двумя кольцами, расположенными по обе стороны головки шатуна. Изменение хода поршней насоса осуществлялось при помощи эксцентриков, установленных на коленчатом валу. При работе агрегата коленчатый вал и эксцентрики оставались неподвижными, а блок цилиндров вращался вокруг оси эксцентриков Е. На фигуре механизм изображен в положении, соответствующем максимальному ходу поршня, равного сумме радиуса кривошипа и эксцентрицитета ее эксцентрика; цилиндры вращаются вокруг оси Е, а поршни насоса — вокруг оси Р. Для уменьшения хода поршней эксцентрик поворачивается вокруг оси Е в одном направлении, а кривошип — вокруг оси в противоположном направлении; благодаря этому угловое положение кривошипа остается неизменным, и распределительный механизм продолжает работать по-прежнему. Управление осуществляется с помощью двух червячных колес, установленных на эксцентрике, одно из которых посажено свободно, з второе закреплено. Свободно сидящее червячное колесо связано с коленчатым валом посредством шестерни, укрепленной на колнечатом валу, которая зацепляется с внутренними зубьями, выполненными на червячном колесе. Червячные колеса находятся в зацеплении с червяками, соединенными между собой двумя цилиндрическими шестернями. Таким образом, червяки всегда вращаются в противоположных направлениях, а передача была спроектирована так, что угловые перемещения эксцентрика и кривошипа были равны по абсолютной величине и противоположны по направлению. Если эксцентрик и кривошип поворачивались на угол 90°, то ход поршней насоса становился равным нулю. Эксцентрик распределительного механизма был установлен под углом 90° к плечу кривошипа. Гидромотор отличается от насоса лишь тем, что не имеет механизма изменения хода поршней. Как насос, так и гидромотор имеют золотниковые клапаны, управляемые эксцентриками.

Рис. 1. Гидростатическая передача Мэнли:

1 — насос; 2 — гидромотор.

Рис. 2. Эксцентриковое управление передачей Мэнли.

Передача Мэнли, предназначавшаяся для применения на грузовом автомобиле грузоподъемностью 5 г с бензиновым двигателем мощностью 24 л. с. при 1200 об/мин, имела насос с цилиндрами диаметром 62,5 мм и максимальным ходом поршней 38 мм. Насос работал на два гидромотора (по одному на каждое ведущее колесо). При рабочем объеме пятицилиндрового насоса, равном 604 см3 для передачи 24 л. с. при 1200 об/мин, при максимальном ходе поршней требовалось давление 14 кг/см2. При испытаниях передачи Мэнли в лаборатории было установлено, что пик к. п. д. имел место при 740 об/мин вала насоса и составлял 90,9%. При дальнейшем увеличении скорости вращения к. п. д. резко падал и уже при 760 об/мин составлял только 81,6%.

Рис. 3. Гидростатическая передача Дженней.

Передача Дженней. Гидропередача Дженней уже давно строится фирмой Уотербюри Тул Компани для различных отраслей промышленности; в частности, она также устанавливалась на грузовых автомобилях, автомотрисах и тепловозах. Эта передача состоит из многоцилиндрового поршенькового насоса с качающейся шайбой и переменным ходом и такого же гидромотора, но с постоянным ходом поршеньков. Продольный разрез агрегата представлен на Рис. 144. Разница в устройстве насоса и гидромотора заключается лишь в том, что в первом наклон качающейся шайбы может изменяться, а во втором — не может. Валы насоса и гидромотора выступают каждый с одного конца. Каждый вал опирается на подшипник скольжения в картере и на роликовый подшипник в распределительной плите. К внутреннему концу каждого вала прикреплен блок цилиндров, который имеет девять отверстий, образующих цилиндры. Оси этих цилиндров параллельны оси вращения и находятся на равном расстоянии от нее. При вращении блоков цилиндров головки цилиндров скользят по распределительной плите. Отверстия в головке каждого цилиндра периодически сообщаются с одним из двух окон в распределительной плите, выполненных по дуге круга; таким образом осуществляется подача и выпуск рабочей жидкости. Длина каждого окна по дуге составляет около 125°, а так как сообщение цилиндра с каналом в плите начинается с момента, когда отверстие в головке цилиндра начинает совмещаться с окном, и продолжается до тех пор, пока окно в плите не будет перекрыто кромкой отверстия, то фаза открытия составляет около 180°.

Установленные на валах пружины служат для того, чтобы прижимать блоки цилиндров к распределительной плите в то время, когда нагрузка не передается. При передаче нагрузки контакт обеспечивается давлением жидкости. Блоки цилиндров установлены на валах таким образом, что они могут скользить и слегка качаться на них. Это обеспечивает плотное прилегание блока цилиндров к распределительной плите даже при некоторой неточности изготовления, а также в случае наличия износа.

Зазор между поршеньком и цилиндром составляет 0,025 мм, и поршеньки не имеют никаких уплотнительных устройств. Каждый поршенек соединен с шарнирным кольцом посредством шатуна со сферическими головками. Тело шатуна имеет продольное отверстие, а в днище каждого поршенька также сделано отверстие. Таким образом, головки шатуна смазываются маслом из основного потока жидкости и давление, под которым масло подается к опорным поверхностям, пропорционально нагрузке. Каждая качающаяся шайба присоединена к валам посредством карданных шарниров таким образом, что, когда она вращается вместе с валом, ее плоскость вращения может составлять любой угол с осью вала. В насосе угол наклона качающейся шайбы может изменяться в пределах от 0 до 20° в любом направлении. Это достигается при помощи рукоятки управления, связанной с поворачивающимся гнездом подшипника. В гидромоторе гнездо подшипника жестко прикреплено к картеру под углом 20°.

В тех случаях, когда качающаяся шайба составляет прямой угол с валом, при вращении блока цилиндров поршеньки не будут перемещаться в цилиндрах; соответственно не будет происходить подачи масла. Но как только угол между качающейся шайбой и осью вала будет изменен, поршеньки начнут перемещаться в цилиндрах. На протяжении одной половины оборота в цилиндр засасывается масло через отверстие в распределительной плите; в течение второй половины оборота масло нагнетается через нагнетательное отверстие в распределительной плите.

Масло, подаваемое под давлением в гидромотор, заставляет поршеньки гидромотора перемещаться, и силы, действующие на качающуюся шайбу через шатуны, заставляют вращаться блок цилиндров и его вал. В том случае, когда угол наклона качающейся шайбы насоса равен углу наклона качающейся шайбы гидрОМотооа вал последнего будет вращаться с такой же скоростью что и вал’ насоса; уменьшение скорости вращения вала гидромотора может быть достигнуто путем уменьшения угла между качающейся шай бой насоса и валом.

В передаче, построенной для автомотрисы с двигателем мощностью 150 л., е., к. п. д. при 25%-ной нагрузке и максимальной скорости вращения составлял 65%, а при максимальной нагрузке — 82%. Передача этого типа имеет значительный вес; приведенный в качестве примера агрегат имел удельный вес, равный 11,3 кг на 1 л. с. передаваемой мощности.

К атегория: — Автомобильные сцепления

В статье рассматривается вопрос развития трансмиссии гусеничных бульдозеров класса тяги 10…15 т на гусенице.

Для начала немного истории. Само понятие « бульдозер» возникло в конце XIX в. и означало мощную силу, преодолевающие любые барьеры. К гусеничным тракторам это понятие стали относить в 1930-е гг., образно характеризуя мощь гусеничной машины с закрепленным спереди металлическим щитом, перемещающим грунт. В качестве базы первоначально использовали трактор сельскохозяйственного назначения с главной особенностью — гусеничным ходом, обеспечивающим максимальное сцепление с грунтом. Гусеница определяется как бесконечный рельс. К изобретению ее, как и ко всем ключевым фундаментальным открытиям, имели отношение русские ученые. Один из первых патентов зарегистрирован в России около 1885 г.

Одной из особенностей гусеничного хода является возможность поворота за счет отключения одного из траков, или его блокирования, или включения его в противоход. На рис. 1 показана типовая схема механической трансмиссии, которую использовали и на первых гусеничных бульдозерах и применяют до сих пор.

Достоинства данной схемы — простота конструкции агрегатов, к.п.д. более 95%, низкая стоимость и минимальные затраты времени на ремонт.

В период бурного роста мировой экономики в 1955-1965 гг. и развития технологий механообработки и химической отрасли параллельно несколько производителей гусеничных бульдозеров применили гидромеханическую трансмиссию (ГМТ). Она строилась на базе гидротрансформатора (ГТР), получившего к тому времени широкое распространение на тепловозах. ГМТ на бульдозерах была востребована в первую очередь в тяжелом классе: более 15 т тяги, и характеризуется возможностью получать максимальный момент на нулевой скорости, т. е. при максимальном сцеплении гусеницы с грунтом и максимальном сопротивлении перемещаемой массы грунта. Единственным и критичным недостатком помимо технологической сложности оставались высокие механические потери — 20…25% у одноступенчатого ГТР, применяемого в подавляющем большинстве на гусеничных бульдозерах с использованием ГМТ. Схема гидромеханической трансмиссии представлена на рис. 2.

Достоинства данной схемы — максимально возможная тяга на гусеницы, более простое управление по сравнению с механической трансмиссией, эластичная связь двигатель-гусеница.

Необходимость использовать дорогостоящие планетарные КП и бортовые редукторы вызвана передачей более высокого крутящего момента, чем в механической трансмиссии, — до двух раз. Схему ГМТ на сегодняшний день используют лидирующие производители гусеничных бульдозеров Komatsu и Caterpillar. Лишь Челябинский тракторный завод обеспечивает немалую долю механических трансмиссий, более 50 лет выпуская практически не изменившуюся копию Caterpillar 1960-х гг.

Следующей технологической ступенью развития трансмиссии гусеничных бульдозеров стало применение схемы « гидронасос (ГН) — гидромотор (ГМ)» под общим термином « гидростатическая трансмиссия» (ГСТ). Начало широкого использования ГН-ГМ было положено военными при совершенствовании приводов артиллерийских орудий, где требовалась высокая скорость перемещения подвижных частей, имеющих немалую инерционную массу, что исключало использование жесткой механической связи.

Трансмиссия именно такого типа сегодня преимущественно распространена на спецтехнике среднего и тяжелого класса : гидростатическую трансмиссию применяют все лидеры рынка экскаваторной техники. Применение ГСТ в экскаваторах связано с выполнением ими основной работы исполнительными механизмами с гидропередачей усилия. Распространению ГСТ также способствовало совершенствование технологий механообработки и широкое распространение синтетических масел, производимых под заранее заданные параметры использования, а кроме того, и развитие микроэлектроники, позволившее реализовывать сложные алгоритмы управления ГСТ. Схема гидростатической трансмиссии представлена на рис. 3.

Достоинства данной схемы:

- высокий к.п.д. — более 93%;

- максимально возможная тяга на гусеницы выше, чем у ГМТ, за счет меньших потерь;

- лучшая ремонтопригодность благодаря минимальному количеству агрегатов и их унификации разными производителями, в основном не выпускающими готовые гусеничные бульдозеры;

- это же обеспечивает минимальную стоимость агрегатов;

- максимально простое управление одним джойстиком, позволяющее без доработок реализовывать дистанционное управление, в том числе с помощью радиосвязи;

- эластичная связь двигатель-гусеница;

- малые габаритные размеры, что позволяет использовать высвободившееся пространство под навесное оборудование;

- возможность макроконтроля состояния всей трансмиссии по одному параметру — температуре рабочей жидкости;

- максимально возможная маневренность — нулевой радиус разворота за счет противохода траков;

- возможность 100%-ного отбора мощности на гидрофицированное навесное оборудование от штатного гидронасоса;

- возможность дешевой программной, а также технологической модернизации в ближайшем будущем за счет элементарного перехода на рабочую жидкость с новыми свойствами, полученными на основе нанотехнологий.

Косвенным подтверждением таких преимуществ является выбор ГСТ лидером немецких производителей спецтехники компанией Liebherr в качестве базовой в конструкции всей спецтехники, в том числе гусеничных бульдозеров. Таблица всех преимуществ, недостатков и особенностей эксплуатации различных типов трансмиссий, в том числе « новой» для Caterpillar и реально реализованной еще в 1959 г. заводом ЧТЗ на бульдозере ДЭТ-250 электромеханической трансмиссии, приведена на сайте www.TM10.ru Завода « ДСТ-Урал».

Конечно, читатели обратили внимание на предпочтения авторов статьи. Да, мы делаем свой выбор в пользу ГСТ и считаем, что именно такое решение позволит преодолеть технологическое отставание лидеров производства спецтехники в России и оторваться от восточного соседа — Китая, претендующего на легкое поглощение нашего рынка бульдозеров. Новый бульдозер ТМ с трансмиссией на компонентах Bosсh Rexroth класса тяги 13…15 т будет представлен « ДСТ-Урал» уже в июле. Рабочая масса нового бульдозера останется 23,5 т, мощность — 240 л.с. и максимальная тяга — 25 т, что с 5%-ным отставанием соответствует аналогу Liebherr PR744 (24 , 5 т, 255 л.с.). Еще раз напомним о существующих возможностях отечественного машиностроения. К примеру, мы первыми в мировой практике применили схему тележек на каретках качания в 10-м классе гусеничных бульдозеров на серийном выпуске. До этого ее могли себе позволить производители только в тяжелом классе этих машин массой более 30 т, где цены в разы выше. Рыночная цена бульдозера ТМ10 на каретках качания с гидростатической трансмиссией планируется не более 4,5 млн. руб.

Гидравлика, гидропривод / Насосы, гидромоторы / Что такое гидравлическая трансмиссия

Гидравлическая трансмиссия — совокупность гидравлических устройств, позволяющих соединить источник механической энергии (двигатель) с исполнительными механизмами машины (колесами автомобиля, шпинделем станка и т.д.) . Гидротранмиссию также называют гидравлической передачей. Как правило в гидравлической трансмиссии происходит передача энергии посредством жидкости от насоса к гидромотору (турбине).

В зависимости от типа насоса и мотора (турбины) различают гидростатическую и гидродинамическую трансмиссии .

Гидростатическая трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия представляет собой объемный гидропривод.

В представленном ролике в качестве выходного звена использован гидродвигатель поступательного движения. В гидростатической трансмиссии используется гидродвигатель вращательного движения, но принцип работы, по-прежнему остается основанным на законе гидравлического рычага. В гидростатическом приводе вращательного действия рабочая жидкость подается от насоса к мотору . При этом в зависимости от рабочих объемов гидромашин могут изменяться момент и частота вращения валов. Гидравлическая трансмиссия обладает всеми достоинствами гидравлического привода: высокой передаваемой мощностью, возможностью реализации больших передаточных чисел, осуществления бесступенчатого регулирования, возможностью передачи мощности на подвижные, перемещающиеся элементы машины .

Способы регулирования в гидростатической трансмиссии

Регулирование скорости выходного вала в гидравлической трансмиссии может осуществлять путем изменения объема рабочего насоса (объемное регулирование), или с помощью установки дросселя либо регулятора расхода (параллельное и последовательное дроссельное регулирование).

На рисунке показана гидротрансмиссия с объемным регулированием с замкнутым контуром.

Гидротрансмиссия с замкнутым контуром

Гидравлическая трансмиссия может быть реализована по замкнутому типу (закрытый контур), в этом случае в гидросистеме отсутствует гидравлический бак, соединенный с атмосферой.

В гидравлических системах замкнутого типа регулирование скорости вращения вала гидромотора может осуществляться путем изменения рабочего объема насоса. В качестве насос-моторов в гидростатической трансмиссии чаще всего используют аксиально-поршневые машины.

Гидротрансмиссия с открытым контуром

Открытой называют гидравлическую систему соединенную с баком, который сообщается с атмосферой, т.е. давление над свободной поверхностью рабочей жидкости в баке равно атмосферному. В гидротрасмиссиях отрытого типа возможно реализовать объемное, параллельное и последовательное дроссельное регулирование. На следующем рисунке показана гидростатическая трансмиссия с отрытым контуром.

Где используют гидростатические трансмиссии

Гидростатические трансмиссии используют в машинах и механизмах где необходимо реализовать передачу больших мощностей, создать высокий момент на выходном валу, осуществлять бесступенчатое регулирование скорости.

Гидростатические трансмиссии широко применяются в мобильной, дорожно-строительной технике, экскаваторах бульдозерах, на железнодорожном транспорте — в тепловозах и путевых машинах.

Гидродинамическая трансмиссия

В гидродинамических трансмиссиях для передачи мощности используются динамические насосы и турбины. Рабочая жидкость в гидравлических трансмиссиях подается от динамического насоса к турбине. Чаще всего в гидродинамической трансмиссии используются лопастные насосное и турбинное колесо, расположенные непосредственно друг напротив друга, таким образом, что жидкость поступает от насосного колеса сразу к турбинному минуя трубопроводы. Такие устройства объединяющие насосное и турбинное колесо называются гидромуфтами и гидротрансформаторами, которые не смотря на некоторые похожие элементы в конструкции имеют ряд отличий.

Гидромуфта

Гидродинамическую передачу, состоящую из насосного и турбинного колеса , установленных в общем картере называют гидромуфтой . Момент на выходном валу гидравлической муфты равен моменту на входном валу, то есть гидромуфта не позволяет изменить вращающий момент. В гидравлической трансмиссии передача мощности может осуществляться через гидравлическую муфту, которая обеспечит плавность хода, плавное нарастание крутящего момента, снижение ударных нагрузок.

Гидротрансформатор

Гидродинамическая передача, в состав которой входят насосное, турбинное и реакторное колеса , размещенные в едином корпусе называется гидротрансформатором. Благодаря реактору, гидротрасформатор позволяет изменить вращающий момент на выходном валу.

Гидродинамическая передача в а втоматическая коробка передач

Самым известным примером применения гидравлической передачи является автоматическая коробка передач автомобиля , в которой может быть установлены гидромуфта или гидротрансформатор.

По причине более высоко КПД гидротрансформатора (по сравнению с гидромуфтой), он устанавливается на большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач.

Строй-Техника.ру

Строительные машины и оборудование, справочник

Гидрообъемные трансмиссии

К атегория:

Мини-тракторы

Гидрообъемные трансмиссии

Рассмотренные конструкции трансмиссий мини-тракторов предусматривают ступенчатое изменение их скорости движения и тягового усилия. Для более полного использования тяговых возможностей, особенно микротракторов и микропогрузчиков, большой интерес представляет применение бесступенчатых передач и, в первую очередь гидрообъемных трансмиссий. Такие трансмиссии имеют следующие преимущества:

1) высокую компактность при небольшой массе и габаритных размерах, что объясняется полным отсутствием или применением меньшего числа валов, шестерен, муфт и других механических элементов. По массе, приходящейся на единицу мощности, гидравлическая трансмиссия мини-трактора соизмерима, а при высоких рабочих давлениях превосходит механическую ступенчатую трансмиссию (8-10 кг/кВт для механической ступенчатой и 6-10 кг/кВт для гидравлической трансмиссии мини-тракторов);

2) возможность реализации больших передаточных чисел при объемном регулировании;

3) малую инерционность, обеспечивающую хорошие динамические свойства машин; включение и реверсирование рабочих органов может осуществляться на доли секунды, что приводит к повышению производительности сельскохозяйственного агрегата;

4) бесступенчатое регулирование скорости движения и простую автоматизацию управления, что улучшает условия труда водителя;

5) независимое расположение агрегатов трансмиссии, позволяющее наиболее целесообразно разместить их на машине: мини-трактор с гидравлической трансмиссией может быть скомпонован наиболее рационально с точки зрения его функционального назначения;

6) высокие защитные свойства трансмиссии, т. е. надежное предохранение от перегрузок основного двигателя и системы привода рабочих органов благодаря установке предохранительных и переливных клапанов.

Недостатками гидробъемной трансмиссии являются: меньший, чем у механической трансмиссии, коэффициент полезного действия; более высокая стоимость и необходимость использовать качественные рабочие жидкости с высокой степенью чистоты. Однако применение унифицированных сборочных единиц (насосов, гидромоторов, гидроцилиндров и т. д.), организация их массового производства с использованием современной автоматизированной технологии позволяют снизить себестоимость гидрообъемной трансмиссии. Поэтому сейчас увеличивается переход на массовый выпуск тракторов с гидрообъемной трансмиссией, и прежде всего садово-огородных, предназначенных для работы с активными рабочими органами сельскохозяйственных машин.

В трансмиссиях микротракторов уже более 15 лет используются как простейшие схемы гидрообъемных трансмиссий с нерегулируемыми гидромашинами и дроссельным регулированием скорости, так и современные передачи с объемным регулированием. Насос шестеренного типа с постоянным рабочим объемом (нерегулируемый подачей) крепится непосредственно к дизелю микротрактора. В качестве гидромотора, куда устремляется через клапанно-распределительное регулирующее устройство нагнетаемый насосом поток масла, используется одновинтовая (роторная) гидромашина оригинальной конструкции. Винтовые гидромашины выгодно отличаются от зубчатых тем, что обеспечивают почти полное отсутствие пульсации гидравлического потока, имеют малые размеры при больших подачах, а кроме того, бесшумны в работе. Винтовые гидромоторы при небольших

размерах способны развивать большие вращающие моменты на малых скоростях вращения и высокие скорости при малых нагрузках. Однако широкого применения винтовые гидромашины в настоящее время не имеют из-за низкого КПД и высоких требований к точности изготовления.

Гидромотор крепится через двухступенчатую коробку передач к заднему мосту микротрактора. Коробка передач обеспечивает два режима движения машины: транспортный и рабочий. Внутри каждого из режимов скорость микротрактора бесступенчато изменяется от О до максимума при помощи рычага, который служит также для реверсирования машины.

При перемещении рычага из нейтрального положения от себя микротрактор увеличивает скорость, двигаясь вперед, при повороте в обратном направлении обеспечивается движение задним ходом.

При нейтральном положении рычага масло не поступает в трубопроводы, а следовательно, в гидромотор. Масло направляется от регулирующего устройства непосредственно в трубопровод и далее в масляный радиатор, масляный бак с фильтром, а затем по трубопроводу возвращается в насос. При нейтральном положении рычага ведущие колеса микротрактора не вращаются, так как гидромотор отключен. При повороте рычага в обратном направлении перепуск масла в регулирующем устройстве прекращается, а направление его потока в трубопроводах меняется на обратное. Этому соответствует обратное вращение гидромотора, а следовательно, и движение микротрактора задним ходом.

В микротракторах «Боуленс-Хаски» (Bolens-Husky, США) для управления гидрообъемной трансмиссией используется двухконсольная ножная педаль. В этом случае нажатию педали носком ноги соответствует движение микротрактора вперед (положение П), а пяткой — движение назад. Среднее фиксированное положение Н является нейтральным, а скорость машины (вперед и назад) увеличивается по мере увеличения угла поворота педали от ее нейтрального положения.

Внешний вид заднего ведущего моста микротрактора «Кейс» со вскрытой крышкой двухступенчатой коробки передач, совмещенной с главной передачей и трансмиссионным тормозом. К совмещенному картеру заднего моста с двух сторон закреплены кожухи левой и правой полуосей, на концах которых расположены фланцы крепления колес. Перед левой боковой стенкой картера установлен гидромотор, выходной вал которого соединен с первичным валом коробки передач. На внутренних концах полуосей находятся полуосевые цилиндрические шестерни с прямыми зубьями, входящими в зацепление с зубьями шестерен коробки передач. Между шестернями размещен механизм блокирования полуосей между собой. Переключение режимов работы гидрообменной трансмиссии (передач в коробке передач) осуществляется от механизма, который позволяет установить либо рабочий режим, вводя в зацепление шестерни, либо транспортный, вводя в зацепление шестерни. При замене масла опорожнение совмещенного картера производится через спускное отверстие, закрываемое пробкой.